| 山水を訪ねて―中国旅行記― |

| 徐霞客「遊五台山日記」 |

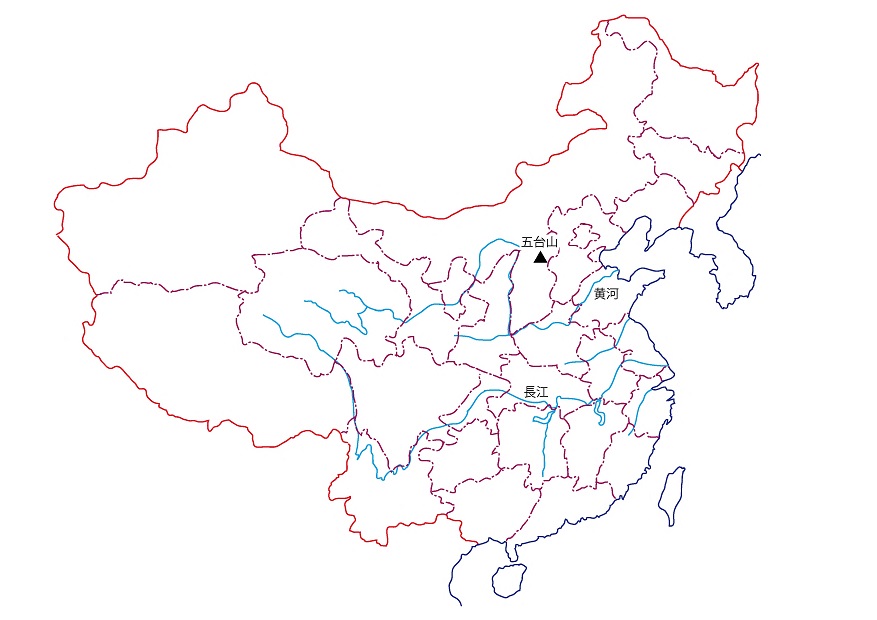

五台山は、一名、清涼山ともいい、仏教では、文殊菩薩の聖地として古くから信仰を集めている。

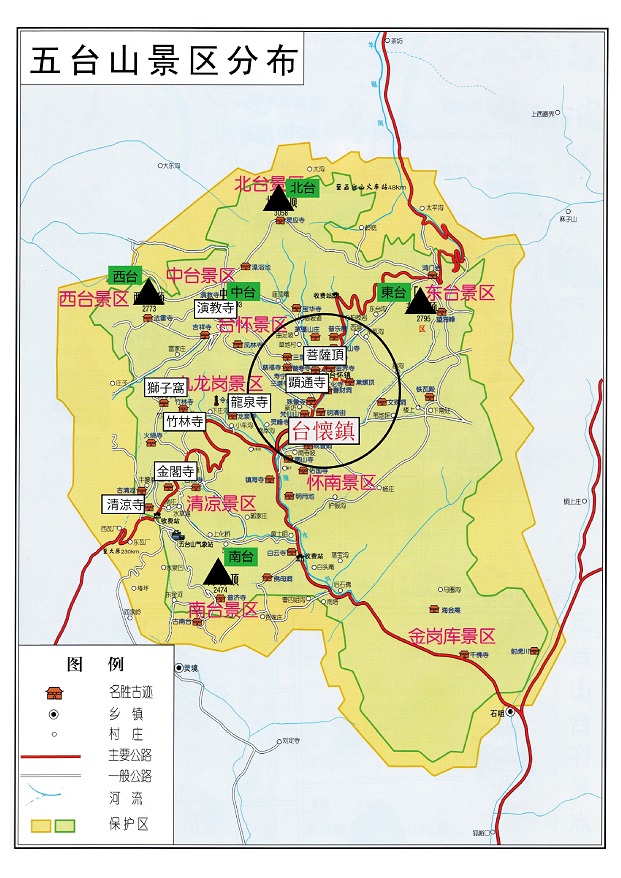

最高峰は北峰で標高3058㍍。エリア内の最低部で海抜700㍍あまりとされる。現在は顕通寺等がある台懐鎮と呼ばれる地区が中心となっているが、盆地状のその地域を、五つの峰(東台望海峰、西台挂月峰、南台錦綉峰、北台叶斗峰、中台翠岩峰)が囲んでいる。この五つの峯に囲まれた地域(五台山域とでも呼ぼうか)が、五台山風景区をなしている。

「水経注」の佚文によれば、西晋ごろから神仙道によって開かれていたらしい。五胡十六国時代を経て北魏時代になって、山内に寺院が建立されるようになったと思われる。

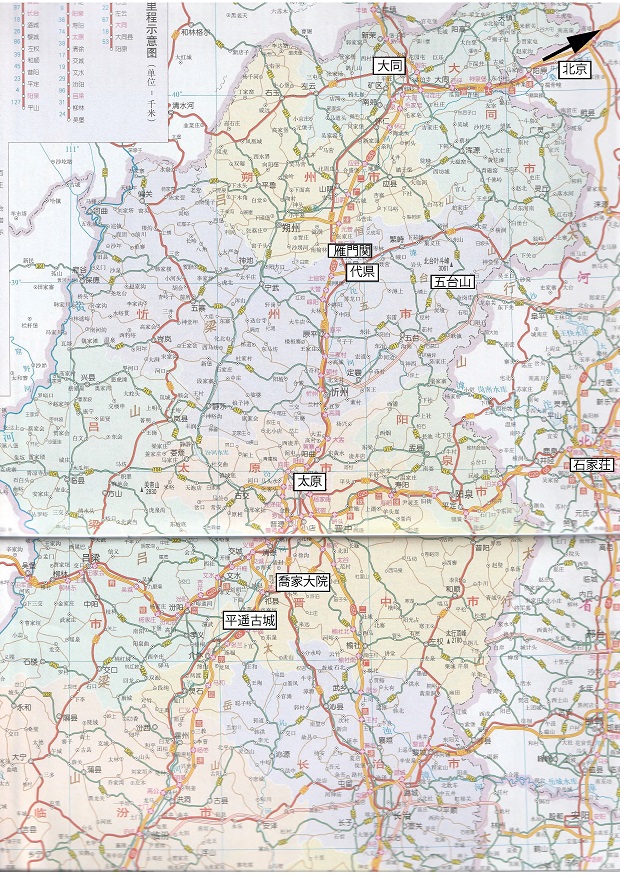

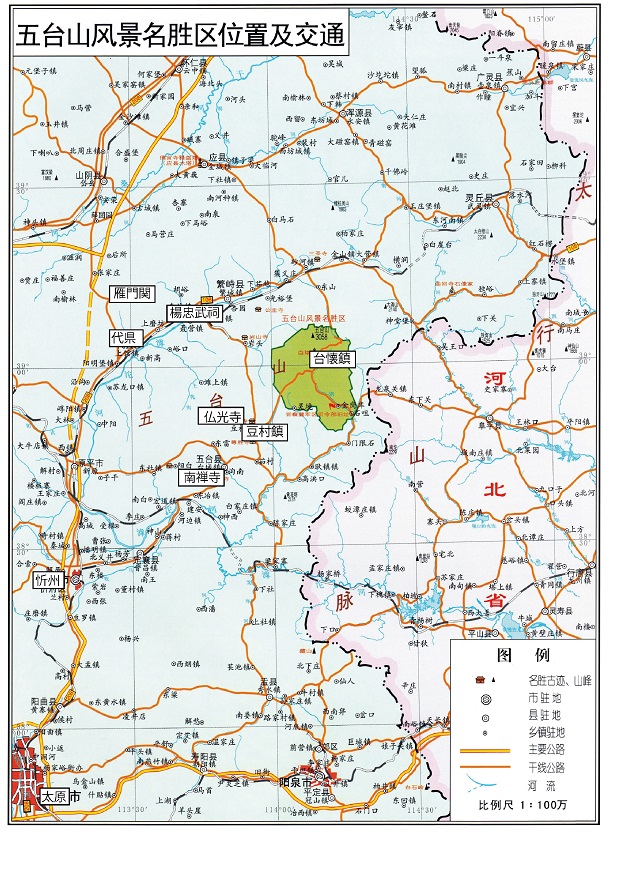

北魏は初め大同に都を構えていたのが、後に中原の洛陽に遷都する。大同から中原へ至る主たる道のひとつが、「大同から南西に下り、雁門関を越えて代県に入り、更に南下して忻州・太原を経て中原に至る」ルートである。五台山は、このルートから、少し東へ入ったところに位置する。大同と中原との人の往来が盛んになっていく中で、五台山の神秘的なたたずまいが仏者にも知られるようになり、仏教勢力が浸透することとなったものであろう。おそらくは忻州から東へ20㎞あまり入った、現在は「台外」にあたる南禅寺や、そこから更に東へ進んだ仏光寺あたりが初めに作られた寺院ではないか。そして次第に東北へ進み、五台山域内の入り口にあたる清涼寺付近が開発され、更に奥に進んで、台懐鎮を中心とする現在の五台山域内へ至ったものと推測される。

やがて「華厳経」に「東北方に菩薩の住処あり。清涼山と名づく。過去の諸菩薩、常に中に住す。彼に現に菩薩あり。文殊師利と名づく」とある、インドの東北にあるという「清涼山」こそ、この五台山であるとの認識が広まり、文殊菩薩の霊場とされるようになった。その説は海外までも及び、ついにはインドの修行僧が、ここを礼拝に訪れるまでに至った。日本の入唐僧円仁も、ここを訪れたが、初めて五台山の中台を目にしたときには「これ即ち文殊師利いたまうところの清涼山、五台の中台なり。地にひれ伏し遥かに礼すれば、覚えず涙 雨のごとく降る」(「入唐求法巡礼行記」開成五年四月二十八日条)と感動の思いを表し、この地では人々は、卑賤の人を見ても軽侮の心を起こさず、驢馬を見てもそれが文殊菩薩の生まれ変わりではないかと思って敬いの心を抱く(同五月十六日条)といっている。

五台山が最も繁栄した時期には、三百以上の寺が林立していたといい、観音菩薩の霊場である普陀山(浙江省)、普賢菩薩の霊場である峨眉山(四川省)と並んで、中国仏教の聖地とされる。現在でも、台内に三十九ヵ寺、台外に八ヵ寺で、合計四十七ヵ寺の寺院が存在する。

日本の平安時代から鎌倉時代の入唐僧や入宋僧でこの山を訪れたものも多い。円仁の「入唐求法巡礼行記」や成尋の「参天台五臺山記」に詳しい記述がある。

山西省忻州市五台県の東北端。五峯の内の北台や西台は同市繁峙県にまたがる。

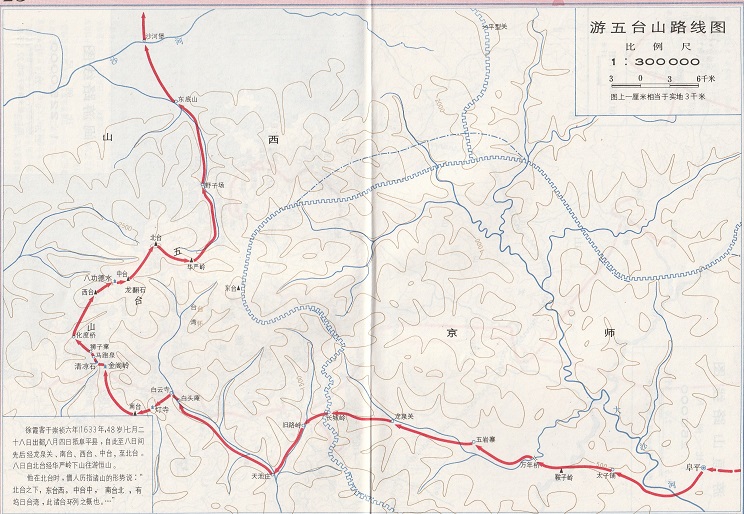

五台山へ入るのにはいくつかのルートがある。円仁は石家荘から北上して阜平から西へ山を越えるルートで入り、南西に下って五台県経由で忻州へ抜けている。徐霞客も同じルートで入り、北へ抜けて応県へ到っている。

今回は、北の代県を経由したので、代県から東へ進み、繁峙県の手前で南下して山を越え、豆村鎮という集落から東北へ転じて五台山に入った。帰路は円仁と同じく、南西に下って豆村鎮に至り、北へ曲がらずにそのまま南西に進み、五台県を経て忻州へ到るルートを取った。

今回の旅行は、山西省を訪ねるものなので、五台山以外の、辺境の地特有の関所や、都城なども見学対象とした。

*5泊6日の行程だが、見所が多いので、2回に分ける。

・楊忠武祠のある棗林鎮から南へ下り、峠を越えると五台県域に入る。五台県城から東北へ登ってきた道と交錯するあたりが、豆村鎮という村。その東北部に仏光寺がある。

○仏光寺。山の斜面に沿って建てられている。五台山の山外にあるいわゆる「台外寺院」だが、北魏の創建と伝える古刹。台懐鎮の寺院群よりも古いものだろう。小野勝年らの『五臺山』1942では、「仏光寺ありて、のちに五台山あり」とする。本サイト「五台山の概要」参照。

○清涼寺。仏光寺から東へ進み、五台山域に入ると、最初にであうのが清涼寺。

・平らで巨大な清涼石がある。文殊菩薩に関わる故事が伝わる。かつて菩薩がここに座して説教した、あるいは菩薩が龍をここに座らせて雨を降らせたため、五台山の地が清涼になった、など。

・清涼山を背負って建つ。静謐なたたずまいである。

○金閣寺。清涼寺からさらに東へ進むと金閣寺。これも唐代創建の古刹。

・入り口から振り返ると、門前に山並みが広がる。

・入唐僧の霊仙がここを拠点として学んだ。彼は異国僧でありながら、学徳ともに優れ「三蔵」の号を賜るほどだったという。残念ながら帰国することなくこの地で示寂した。寺内に霊仙を記念する碑が建てられている。

○早朝の山内。五台山は標高が高く、夏でも涼しくすがすがしい。

○中台翠巖峰へ。台懐鎮から西へ登り、竹林寺・獅子窩を通り過ぎて東に転じ、山に入る。樹木が全く生えていない広漠たる光景。

・なだらかな山道を登り詰めると、岩がごろごろと転がっている山頂へ到達。

○演教寺。なだらかな山頂に建つ演教寺。周囲は荒涼としている。

・手前の塔は、紙銭を燃やすところ。奥の黄色い瓦の建物が本殿の文殊殿。

・文殊殿の後背には、平地に石がたくさん積み上げられている。まるで賽の河原のよう。

○獅子窩。中台から下り戻ると獅子窩という場所がある。もと大護国文殊寺という寺院があった。その瑠璃塔のみ再建間近であった。

・美しい景色のため、獅子がたくさんここで遊んだという。

・再建途中の大護国文珠寺。この他、過去の旅行記の類いでは「荒廃している」とあった宗教施設の多くか、再建の途にあるのによく遭遇した。共産党政権下で宗教活動が下火であったのが、この2000年ごろから再興の兆しが見え始め、観光地化の流れとあわせて、仏寺や道観が再建されていった。このころはその途に就いたころだった。

○台懐鎮。台懐鎮は、普通の山で言えば山麓に相当する。四方を五つの峰とそれを結ぶ山脈に囲まれた盆地にある。

・白い塔は台懐鎮のランドマーク、顕通寺横の塔院寺の白塔。

・台懐鎮には、ホテルや商店もあり、五台山めぐりの拠点となる。ここから五台山の各聖地霊場をめぐる。

・白塔は、元代の創建。もともとは顕通寺付属の塔院であったが、明代に塔院寺として独立した。

・寺院がたくさんあり、僧侶と行き交う。

・早朝の五台山内。空気が澄みきっていてすがすがしい。

○龍泉寺。台懐鎮から西へ少し登ったところ。宿がこの近くだった。長い階段を登る。

・前殿。一面にみごとな彫刻が施されている。

・本殿。山を背後に背負う。

○竹林寺。唐代創建の古刹。円仁も訪れた。このときはかなり荒れていて、再建が始まるところだった。

・背後の山は、はるか遠くに中台翠巌峯。

・美しい白塔。これも再建したばかり。

・小さな仏像が、無造作に室外に置いてある。

・寺から下を見下ろす。なだらかな山中の奥深い立地であることが分かる。

・2017年の再訪時。大伽藍が完成。山中に忽然と大建築群が出現する。

○南禅寺。五台山域をあとにし、西南に下り、五台県城に至る。その郊外に南禅寺がある。唐代前期の創建と伝える古刹で、中国最古の木造建築物。どっしりとした姿は、優美さを求める明清時代のものとは趣を異にする。日本の奈良天平のものに通じると感じる。

・山西省北部は黄土層で、浸食されて剥き出しになるところが随所にある。

・岩壁に横穴を掘って、住居などの施設とする「窰洞(ヤオトン)」も見受けられた。

太原→(航空機)→北京→(航空機)→成田

*「五台山初訪」は、拙稿「中国の山岳と宗教見聞記(その二)~五台山・王屋山~」『埼玉大学国語教育論叢』第12号2009を元にしている。

| 「五台山初訪(その1)へ |

【最終更新 2025/2/11】

(終わり)