| 山水を訪ねて―中国旅行記― |

| 徐霞客「遊五台山日記」 |

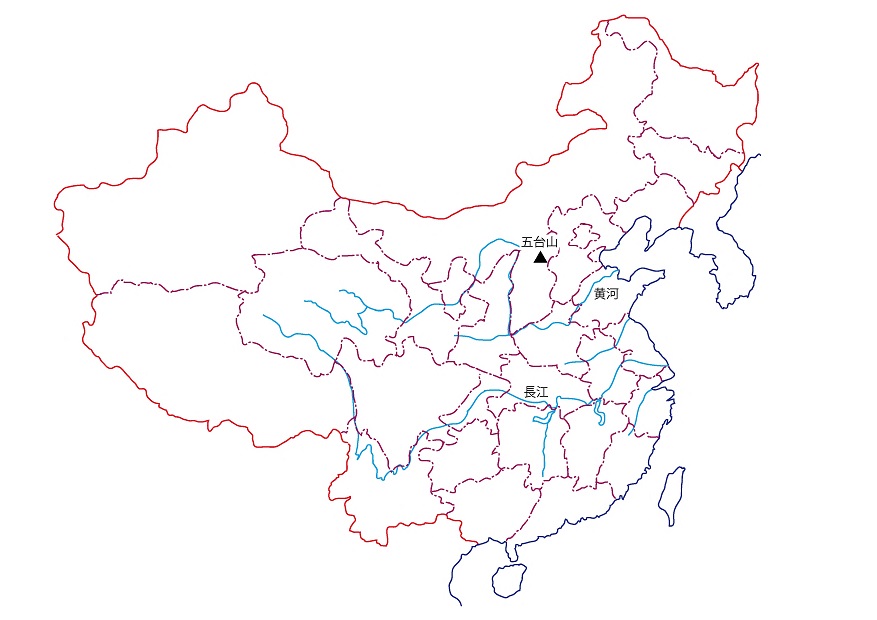

五台山は、一名、清涼山ともいい、仏教では、文殊菩薩の聖地として古くから信仰を集めている。

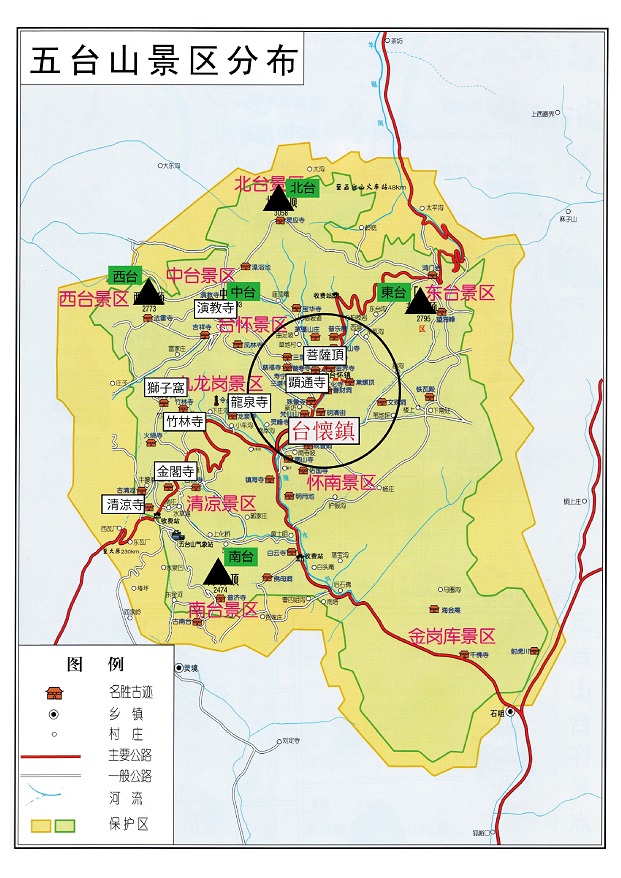

最高峰は北峰で標高3058㍍。エリア内の最低部で海抜700㍍あまりとされる。現在は顕通寺等がある台懐鎮と呼ばれる地区が中心となっているが、盆地状のその地域を、五つの峰(東台望海峰、西台挂月峰、南台錦綉峰、北台叶斗峰、中台翠岩峰)が囲んでいる。この五つの峯に囲まれた地域(五台山域とでも呼ぼうか)が、五台山風景区をなしている。

「水経注」の佚文によれば、西晋ごろから神仙道によって開かれていたらしい。五胡十六国時代を経て北魏時代になって、山内に寺院が建立されるようになったと思われる。

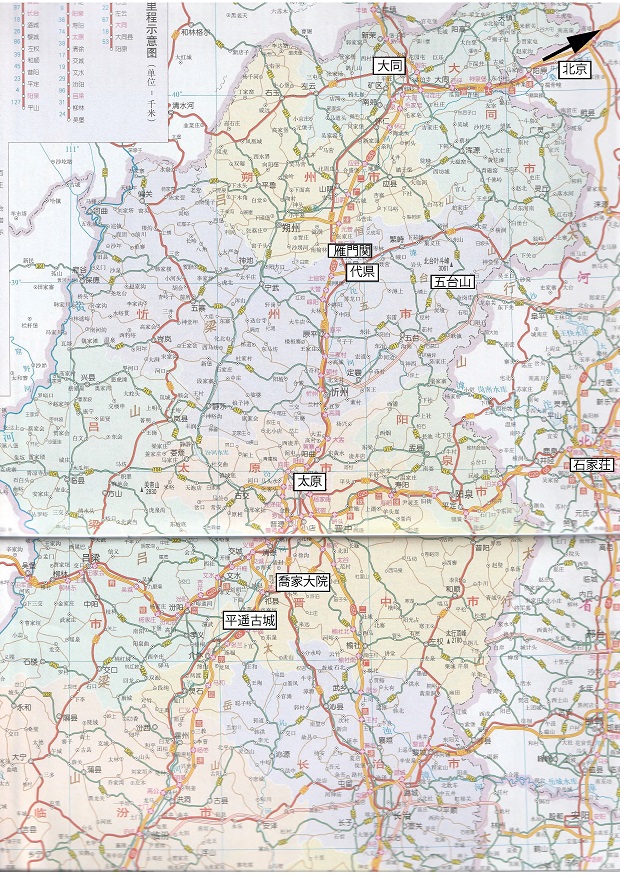

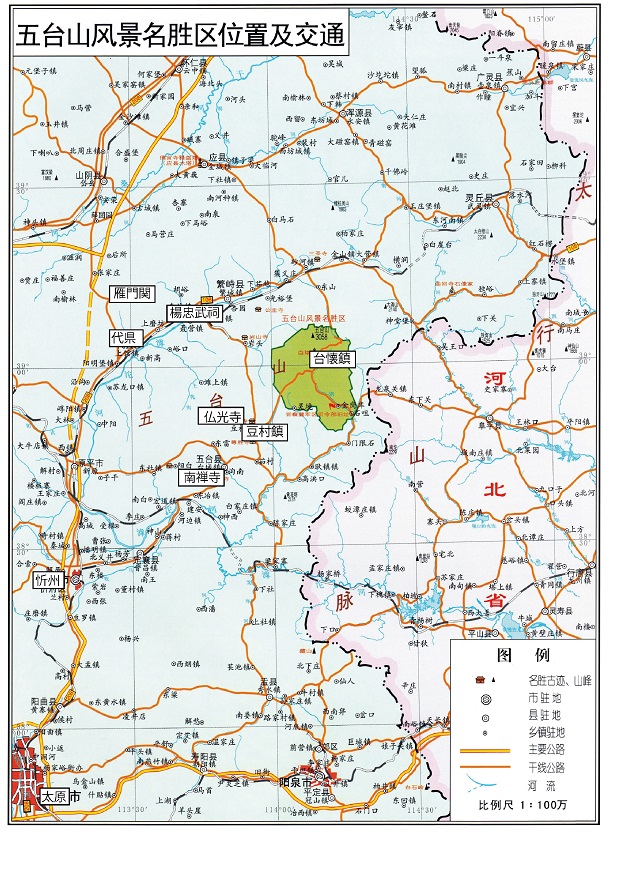

北魏は初め大同に都を構えていたのが、後に中原の洛陽に遷都する。大同から中原へ至る主たる道のひとつが、「大同から南西に下り、雁門関を越えて代県に入り、更に南下して忻州・太原を経て中原に至る」ルートである。五台山は、このルートから、少し東へ入ったところに位置する。大同と中原との人の往来が盛んになっていく中で、五台山の神秘的なたたずまいが仏者にも知られるようになり、仏教勢力が浸透することとなったものであろう。おそらくは忻州から東へ20㎞あまり入った、現在は「台外」にあたる南禅寺や、そこから更に東へ進んだ仏光寺あたりが初めに作られた寺院ではないか。そして次第に東北へ進み、五台山域内の入り口にあたる清涼寺付近が開発され、更に奥に進んで、台懐鎮を中心とする現在の五台山域内へ至ったものと推測される。

やがて「華厳経」に「東北方に菩薩の住処あり。清涼山と名づく。過去の諸菩薩、常に中に住す。彼に現に菩薩あり。文殊師利と名づく」とある、インドの東北にあるという「清涼山」こそ、この五台山であるとの認識が広まり、文殊菩薩の霊場とされるようになった。その説は海外までも及び、ついにはインドの修行僧が、ここを礼拝に訪れるまでに至った。日本の入唐僧円仁も、ここを訪れたが、初めて五台山の中台を目にしたときには「これ即ち文殊師利いたまうところの清涼山、五台の中台なり。地にひれ伏し遥かに礼すれば、覚えず涙 雨のごとく降る」(「入唐求法巡礼行記」開成五年四月二十八日条)と感動の思いを表し、この地では人々は、卑賤の人を見ても軽侮の心を起こさず、驢馬を見てもそれが文殊菩薩の生まれ変わりではないかと思って敬いの心を抱く(同五月十六日条)といっている。

五台山が最も繁栄した時期には、三百以上の寺が林立していたといい、観音菩薩の霊場である普陀山(浙江省)、普賢菩薩の霊場である峨眉山(四川省)と並んで、中国仏教の聖地とされる。現在でも、台内に三十九ヵ寺、台外に八ヵ寺で、合計四十七ヵ寺の寺院が存在する。

日本の平安時代から鎌倉時代の入唐僧や入宋僧でこの山を訪れたものも多い。円仁の「入唐求法巡礼行記」や成尋の「参天台五臺山記」に詳しい記述がある。

山西省忻州市五台県の東北端。五峯の内の北台や西台は同市繁峙県にまたがる。

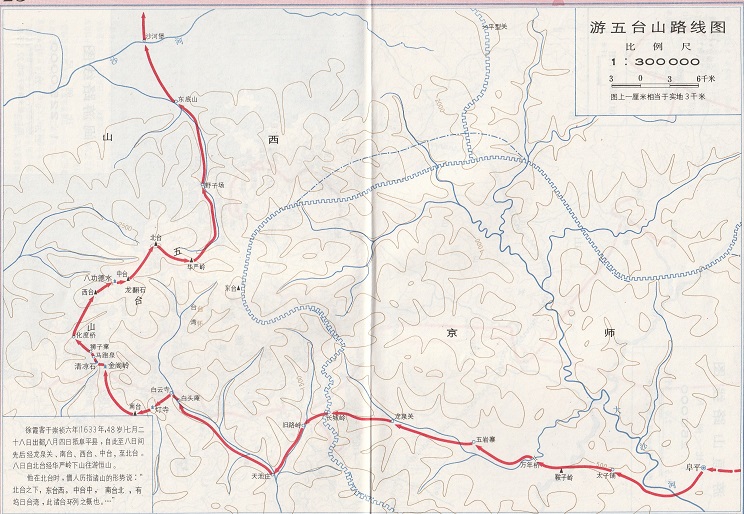

五台山へ入るのにはいくつかのルートがある。円仁は石家荘から北上して阜平から西へ山を越えるルートで入り、南西に下って五台県経由で忻州へ抜けている。徐霞客も同じルートで入り、北へ抜けて応県へ到っている。

今回は、北の代県を経由したので、代県から東へ進み、繁峙県の手前で南下して山を越え、豆村鎮という集落から東北へ転じて五台山に入った。帰路は円仁と同じく、南西に下って豆村鎮に至り、北へ曲がらずにそのまま南西に進み、五台県を経て忻州へ到るルートを取った。

今回の旅行は、山西省を訪ねるものなので、五台山以外の、辺境の地特有の関所や、都城なども見学対象とした。

*5泊6日の行程だが、見所が多いので、2回に分ける。

成田→(航空機)→北京→(航空機)→太原

○喬家大院。訪ねた2006年ごろの中国は歴史ブームの始まりで、明清あたりを舞台とするテレビドラマや映画が数多く作られていた。そしてそれにちなむ名所も生まれており、古い町並みを残す「古鎮」等が整備され、多くの観光客が押し寄せている。山西省では、山西商人が活躍したことから、古い商人町が観光地化している。そこには大商人の大邸宅や両替屋、廟などが残されているが、中でも喬家大院・王家大院などが著明である

・喬家大院は、晋商(山西商人)である喬家の屋敷だった。現在は住居としては使用されておらず、施設全体が博物館化している。18世紀の建築物で、いくつもの建物が複合的に組み合わさっている。ここは退思院という名の建物。

・整備された街並み。奥に門が立つ。喬家大院は、映画の撮影場所としても使用された。

○平遥古城。平遥は、明清時代、山西商人の拠点都市だった。明代に作られた城牆(城壁)がほぼ残り、街路や商店なども古建築がよく残されている。

・城牆は高さが10㍍ほどもある大規模なもの。

・城牆の周囲は6㎞を越える。幅は基底部で10㍍ほど、上部で6㍍に及ぶところがある。多くの都市では、近代化の際、城牆は取り壊され、都市をめぐる環状道路となった。

・城内。メインストリートで、両側に商店が並ぶ。城内に学校や医院もあり、数千人が暮らす現役の都市でもある。

・道観(道教の寺院)の太平興国観。

・仏教の仁王に相当する寺の守護神。

・本殿。中国特有の大きな線香が煙をあげる。

・城壁は街を囲んでいるので、門を通らないと外と行き来できない。かつては防衛上必要だったが、現代生活では不便であろう。

○雁門関へ。メインルートを外れて山地に入る。

・山肌の白い点々は羊の群れ。羊飼いらしき姿が山の背に微かに見える。

・山脈の上に見えるのは狼煙台跡。晋の万里の長城の一部。

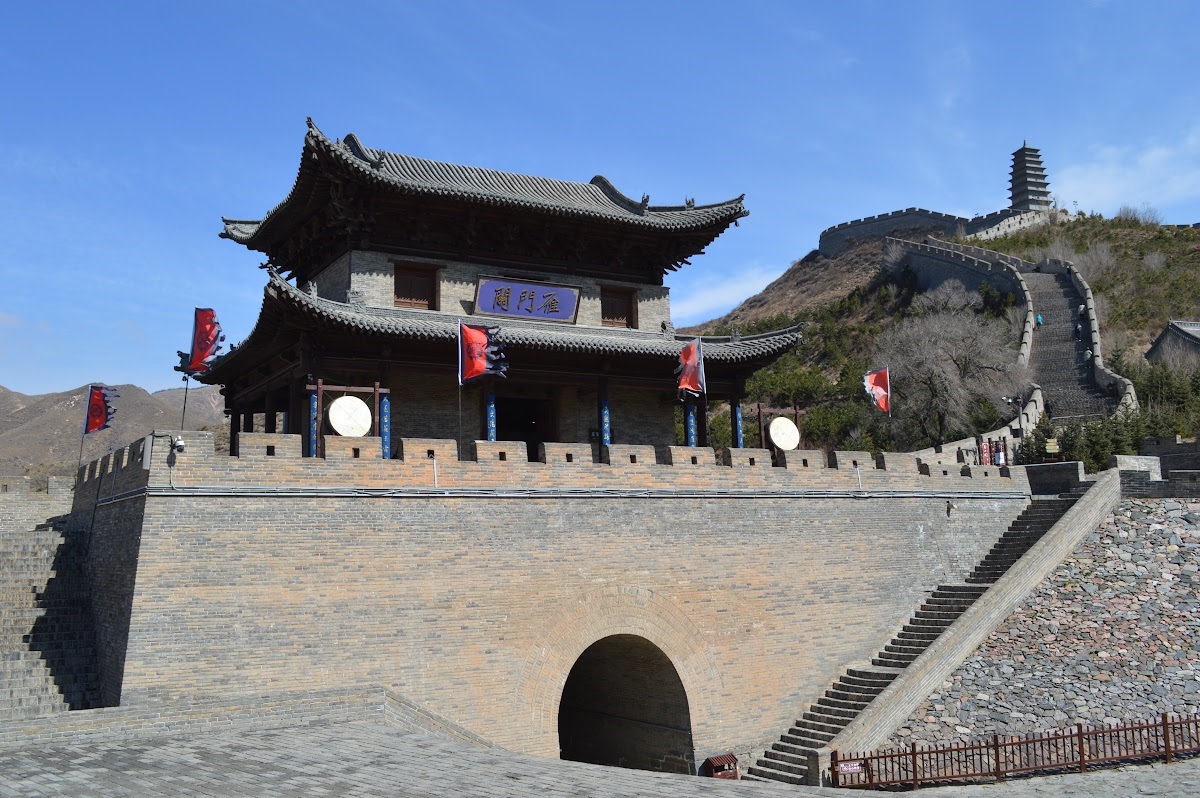

○雁門関跡。

・聳える楼閣。訪問当時は、荒れ果てた風情だった。

・門の床には、微かに轍の跡が残る。

・関からの遠景。山又山が遙か彼方まで続いている。

・2025年2月段階での雁門関の様子(ウエブサイトより)。すっかり改築され、きれいで立派になっている。周辺の長城も整備され、観光地化されている。

○代県。「代」の国や県は、時代によって場所を変えるが、山西省北部の辺境の地に位置することは変わらない。現在の代県は前漢時代は広武県といった。県城は人口18万人程度の地方都市だが、歴史は古く、多くの文物、遺跡、古建築物がある。これは文廟(孔子廟)。中国の一定程度の都市には必ず建てられていた。

・櫺星門。孔子廟には必ず立つ。屋根のある門楼タイプ。

・大成殿。本殿にあたる。日本の湯島聖堂にもある。

・反りのある隅屋根には、お定まりの装飾。

・大成殿内正面に孔子の像。湯島聖堂では、位牌を安置するが、像を安ずるのが中国風。

・堂内の左右には弟子の像が並ぶ。左が孟子で、右が孔子の孫、曾子。これらも日本では位牌。

・回廊に付属施設としてミニ博物館。古代史の展示。

・中に「晋王墓模型」。山西省北部は、春秋戦国時代は晋国だったため、現在でも「晋」の呼称で呼ばれる。

・墓室と柩の模型だが、壁や柱は、絵画。

・内外に遺物や復元物が置かれている。全体的に復元途中の施設が多かった。

○鼓楼。街の中央に聳える鼓楼。太鼓をたたいて時を知らせるのが本来の役目だったが、次第に大型化し、天守閣のように街のシンボル、権威の象徴としての役割を担った。大抵の都市にあり、代県のそれは「辺靖楼」という。辺境の地を治め、安定をもたらすという命名。「威鎮三関」は、明代、対外の守りである雁門関・寧武関・偏頭関を外三関といい、皇帝の威厳はその三関を鎮圧する、という意味。

・鼓楼から代県の街を見下ろす。見張り台の役割もあった。

○楊忠武祠。代県から東へ進み、棗林鎮というところから南に下る。棗林鎮は北宋の武将楊業以下三代の「楊家将」の故居。彼らを祀る祠がある。

| 「五台山初訪(その2)へ |

【最終更新 2025/2/11】

(終わり)