| 山水を訪ねて―中国旅行記― |

王屋山は、古代、炎帝が雨乞いの儀式を執り行ったという伝承や「列子」の「愚公山を移す」の故事を持つが、おそらく開発されたのは、唐代に道士司馬承禎(647~735)の道観が設けられてから後のことであろう。司馬承禎は、元もと浙江省の天台山を居に定めていたが、歴代皇帝からしばしば招聘されていた。そして玄宗皇帝に至り、都に近い王屋山に陽台宮という道観を作り、司馬承禎をそこに移らせるに至った。その後、道教の三十六洞天の第一に位置づけられるなど、重要視されることとなった。

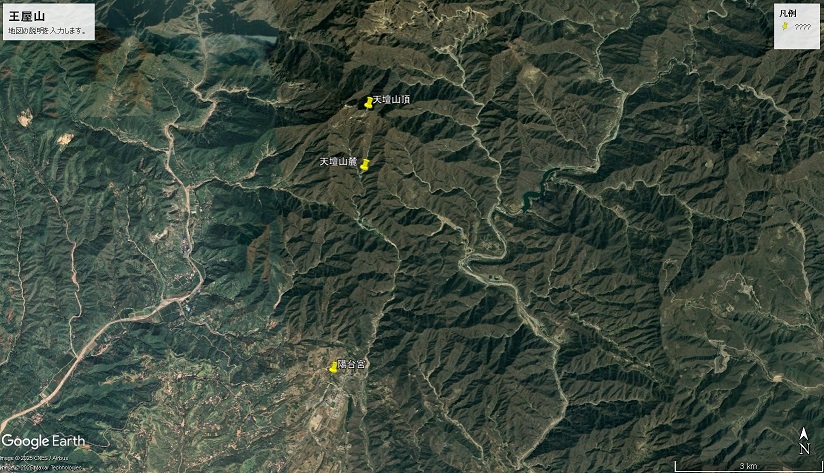

主峰の天壇山(1711㍍)は周囲から独立しており、その麓に陽台宮がある。現在残る琉璃玉皇閣は、龍の彫像を施した石柱で有名だが、明代の重修である。

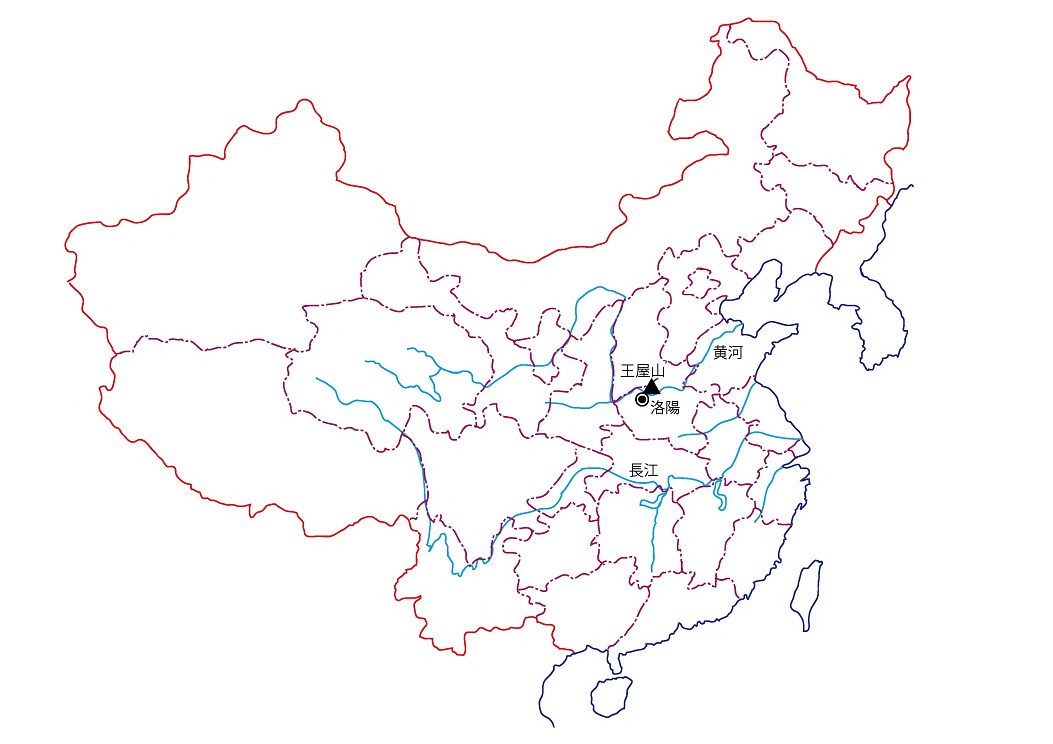

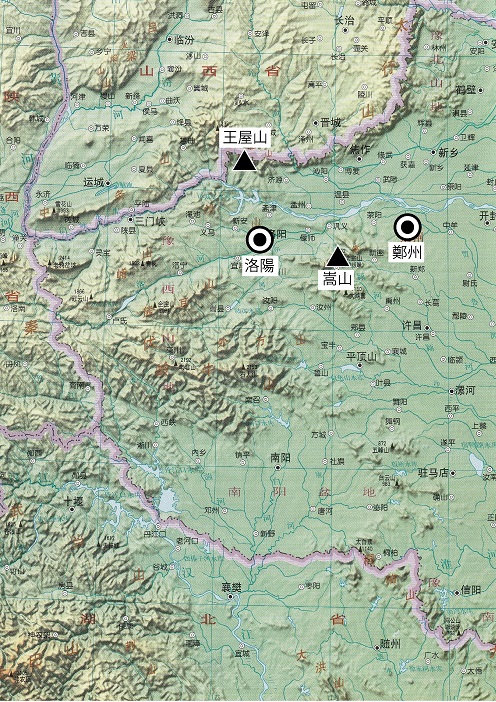

王屋山は、山西省と河南省の境をなす、中条山系の東端に位置する。河南省済源市済源県城からは西北45㎞である。済源市は洛陽市と黄河を夾んだ対岸に位置し、現在は省直轄の県級市である。

洛陽からのアクセスは、北上して孟津で黄河を渡り、済源まで至って西へ転じて西進する。

成田→(航空機)→北京→(航空機)→鄭州→(専用車)→洛陽

○洛陽から王屋山へ

・洛陽から済源を経て、西進して、山地に入る。険しくなく、なだらかな登り。

・王屋山は世界地質公園の指定を受けており、観光地として整備されている。公園の入り口広場あたりは、広々とした平野が広がる。門の奥に天壇山が望める。

○陽台宮 唐代、玄宗皇帝が道士司馬承禎を招聘するために建てたもの。天壇山の山麓にあり、ここから山登りが始まる。山という聖地に入る入り口でもあり、典型的な山麓寺観である。

・現在の陽台宮は、大羅三境殿と瑠璃玉皇閣の二棟。山門をくぐると大羅三境殿がある。

・大羅三境殿は、三清殿ともいい、石や木に様々な装飾が施されている。

・大羅三境殿の屋根の装飾。隅棟の瓦や舳先に装飾があり、軒下には人型らしきものが配置されている。

・大羅三境殿の後ろに瑠璃玉皇閣が聳える。

・瑠璃玉皇閣。三層の巨大な建物で、そりのある屋根は躍動感を生んでいる。

・随所に見られる龍の装飾も玉皇閣の特色。

○河南道教の現状

陽台宮は、現在のものは明代の重修だが、創建は唐代と古い歴史を持つ。開山の司馬承禎は、唐代のみならず、中国を代表する道士であり、皇帝からの信頼も厚かった。弟子筋にあたる杜光庭は、道観のランク付けを行った「洞天福地嶽瀆名山記」を書くが、司馬承禎の王屋山を三十六洞天のトップに位置づけている。

しかし、現在の王屋山・陽台宮はといえば、古い歴史を持つものとして認知されてはいるが、宗教施設としてみた場合は、北京の白雲観や江西の竜虎山とは比べるべくもない。これは後に見る上清宮とも共通している。中世に起こり、今に続く長い歴史を持つものだが、近世以降は新興の勢力に押されて衰退傾向にあるといえよう。

○天壇山へ

・王屋山という呼称は、いくつもの峯からなる山塊を指す。その峯中の最高峰が天壇山。陽台宮の背後かなたに聳える。

・陽台宮から天壇山の麓のロープウェイ乗り場まで、車でしばらく登る。途中に道観があったが通過した。

・ロープウェイの乗り場から見上げる。

・二人乗りのロープウェイは、ガラス窓がなく素通し。高いところは地上から二三十㍍はあり、延々と続く。

・天壇山はまさに「独立」峯。鋭角に険しく聳える。

・剥き出しの岩肌に、へばりつくように樹木が生える。頂上には道観が立つ。

・山上から。さらに奥へ山並みが連なる。

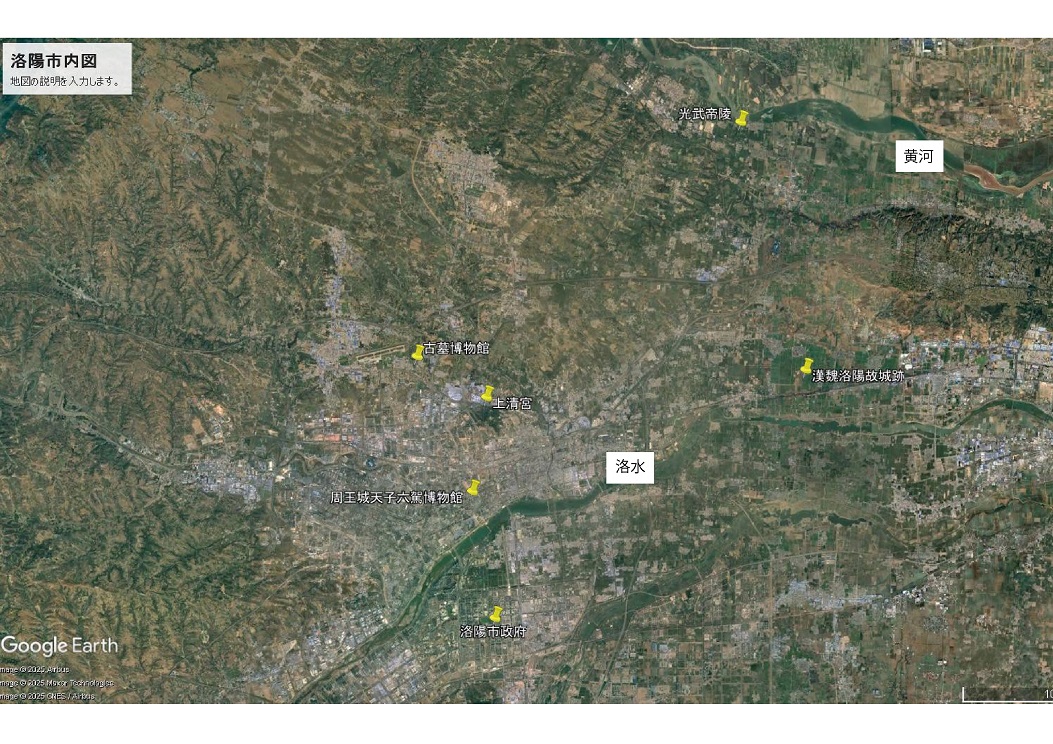

・三日目は、洛陽市内の諸施設を見学。現地ガイドは、定番の竜門石窟や白居易の墓などを予定していたようであるが、こちらの希望で変えてもらう。

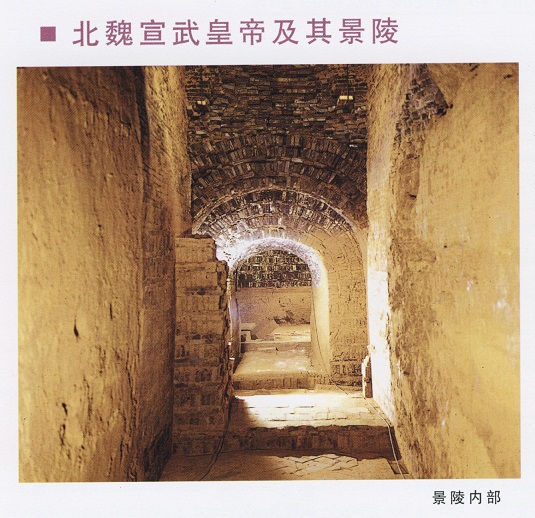

○古墓博物館 先ず、洛陽北郊外の古墓博物館。洛陽は、東周以下、後漢・西晋・北魏で都が置かれ、歴代皇帝や皇族の墳墓が市内各地に残る。この地にあった北魏第7代皇帝宣武帝(在位499~515)の陵墓である景陵をそのまま保存し、その腋に博物館が立つ。館内は写真撮影NGだったのでパンフレットの写真を掲載。景陵の内部写真が飾られている。

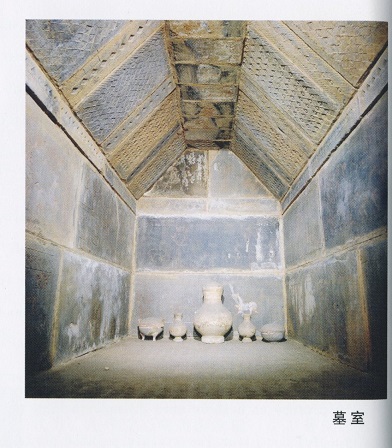

・こちらは墓室の再現。

・博物館の敷地内に景陵がある。盛り土をした古墳であるが、秦や前漢のような巨大なものではなく、小山程度の墳墓。

・庭内には、動物の石像なども並び、当時の姿をしのばせる。

○周王城博物館 次に洛陽市内にもどり、東周時代の洛陽城の上に立つ博物館。

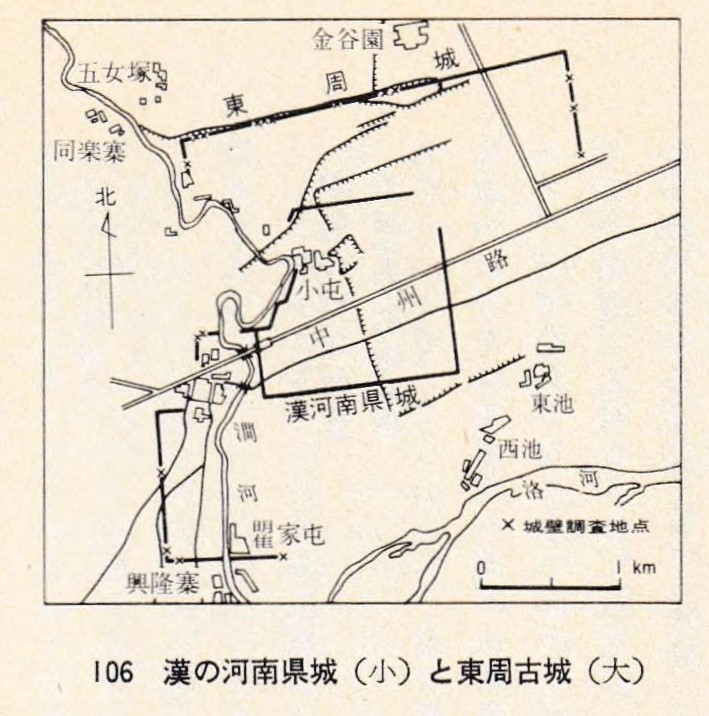

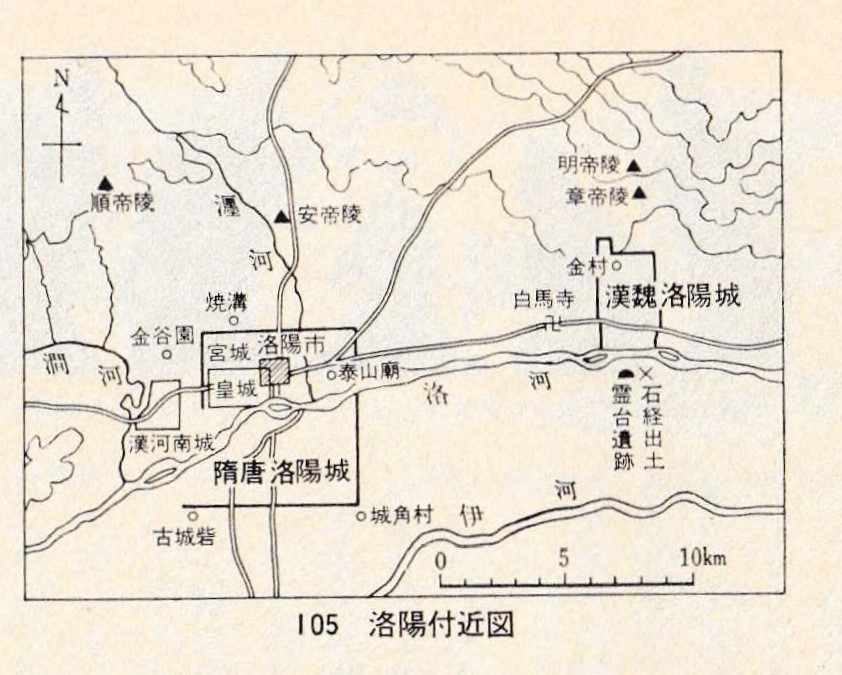

・中原での都市作りの場合、土地が広いため、王朝が変わった時に城壁都市を近隣に新たに作ることがある。そこで同じ「洛陽城」といっても時代によって位置が異なることがあった。東周の洛陽城は、現在の洛陽市街地の洛水の北に築かれていた。

・ここも写真撮影NGだったのでパンフレットから。王の乗る馬車と六頭の馬が、そのまま埋葬されていたものが出土。そのさまをそのまま展示している。

○漢魏洛陽故城跡 次に洛陽市の東の端、ほとんど偃師市に接するあたりの漢魏洛陽故城跡。

・周の洛陽城跡は、漢代は河南城が築かれ、洛陽城はずっと東に移った。北魏もここを踏襲したので、漢魏洛陽故城という。

・故城跡とはいっても、だだっぴろい平地が広がるだけである。

・ところどころに仮小屋があり、管理人がおり、「重要文化財である、勝手に入るな!」とあるが、塀をめぐらせているわけでもない。

・Google Earthを見ると、畦のあとが確認できるので、長らく農地として使われていたのだろう。それを接収して文化財としたのだろうが、とりたてて発掘作業が進んでいるようには見えなかった。

○上清宮 次は、再び市内にもどり、上清宮という道観。

・細長い前庭の奥に「老君殿」というちいさな建物がある。これが前殿。

・老君殿を回り込むと、正面に「上清宮」がある。周囲を塀で囲んでいるが、こじんまりとした道観である。門前に立つ石碑に「道家之源」とある。上清宮と名乗る道観は、江西竜虎山や四川青城山にもあるが、ここ洛陽の上清宮が最も古い。隋の煬帝が作らせた老君祠が始まりで、唐代に上清宮となったという。しかし金元期には荒廃し、民国期に整備修補されたが、日中戦争で破壊され、老君殿と翠雲洞のみが残った。

・敷地内。こじんまりとしている。

・正殿にあたる翠雲洞。

・内に祀られた像。太乙救苦天尊とある。

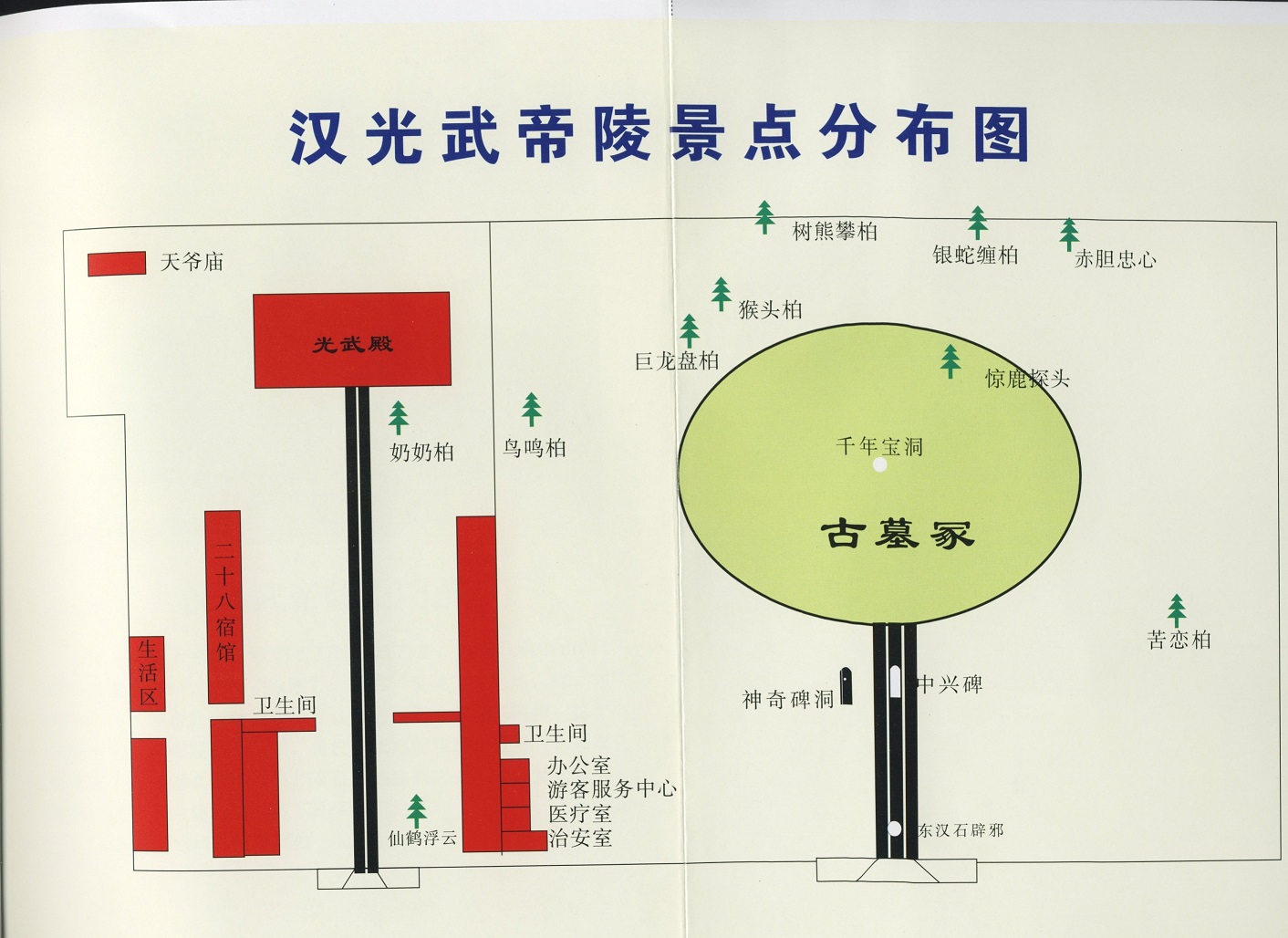

○東漢光武帝陵 最後は、再び北上して、孟津県に入り、光武帝陵。巨大な入り口の門があり、広いテラスの奥にある。

・書籍より。右に陵墓、左に廟を配置。

・木々が生い茂る中に陵墓がある。

・後漢の黄帝陵墓も北魏墓と同様、高さ数㍍の土饅頭である。前に立つ石碑は清乾隆年間建立で「東漢中興光武皇帝之陵」とある。

・光武帝を祀る廟。新しい。

・陵墓のある孟津は、黄河沿い。ここから出土した文物を展示する「孟津出土資料館」が陵墓に隣接して設けられている。

・中では、遺物が無造作に置いてある。ガラスの仕切りや柵もなく、手で触れることもできる(許可されているわけではないが)。資料館内に係員もいない。これは漢代のものとされる「跪く人物像」。

・これは北魏時代の石の虎。

・これらは唐代のもので、手前が羊で、奥が塔。墳墓の装飾物なのだろう。

○郊外の墳墓群と農地 洛陽の北の郊外を走ると、随所に古墓の跡が見られる。

・あたりは農地で墳墓を侵食しているところもある。

・まさに「古詩十九首」(其十四)の「出郭門直視、但見丘與墳、古墓犁爲田、松柏摧爲薪(都市の門を出てただちに見渡すと、そこにはただ墳墓があるのみ。しかも古い墳墓は犂鍬に崩されて農地と化し、墓に植えられていた松柏も切られ、割られた薪となってしまった)」である。

洛陽→(専用車)→鄭州

【四日目】

洛陽→(専用車)→鄭州

*「王屋山初訪」は、拙稿「中国の山岳と宗教見聞記(その2)~五台山・王屋山~」「埼玉大学国語教育論叢」第12号(2009)に報告したものをもとにしている。

【最終更新 2025/2/17】

(終わり)