| 山水を訪ねて―中国旅行記― |

| 徐霞客「遊廬山日記」 |

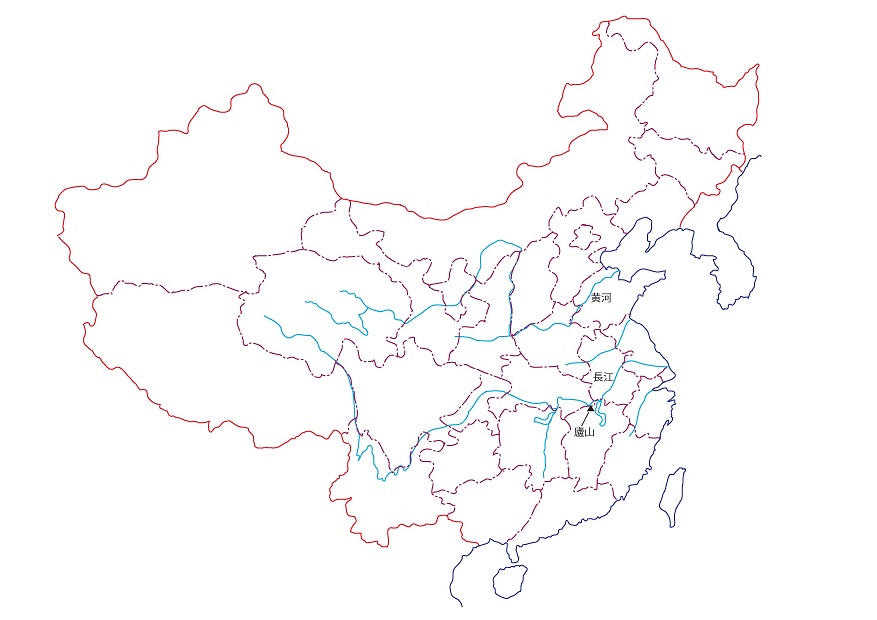

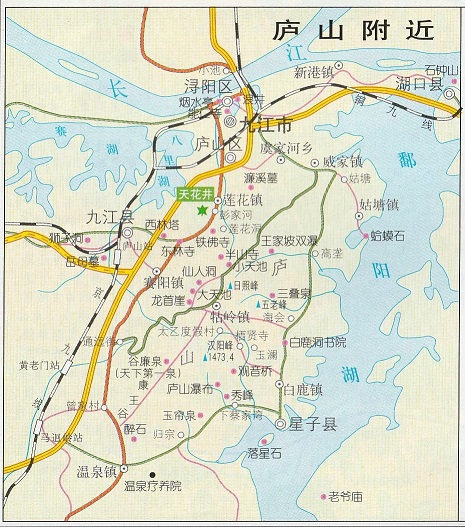

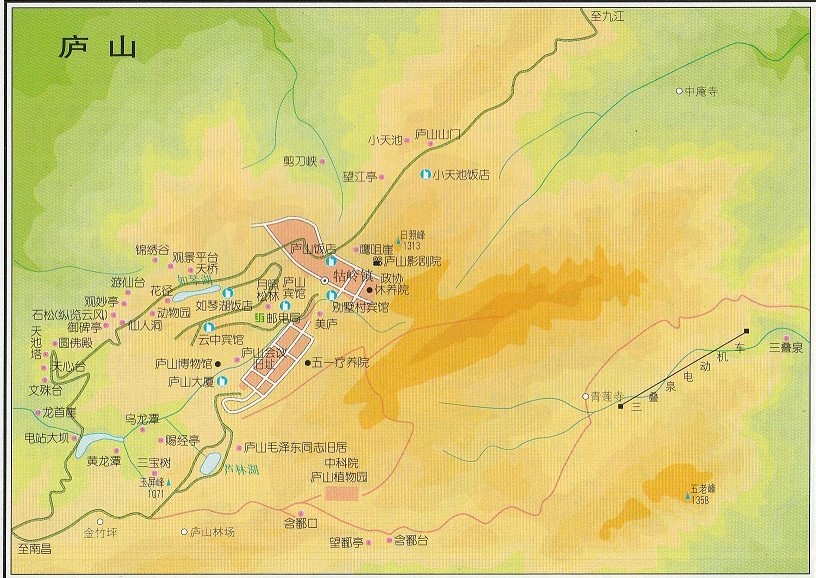

廬山は、長江中流の江西省九江市に位置する。山域は、九江市区・星子県にまたがる。山域の東側にはハ(番邑)陽湖が広がっている。

別名、匡山または匡廬ともいう。山域は南北約25㎞、東西約20㎞に及ぶ。山の上部は海抜1000㍍あまりのところで台地上をなしており、現在はコ(牛古)嶺鎮という街区を形成している。主峰の漢陽峰は海抜1474㍍。たくさんの峰があり、また、泉や滝、不思議な形をした石などが分布する。夏はさわやかで心地よいので、清朝末期以来、避暑地、療養地として開発された。山域の東側にハ(番邑)陽湖が広がっていることもあって霧が多く、訪れる度に異なった景観を見せると言われる。

歴代の詩人、墨客もこの山を訪れており、1500人にものぼる詩人が登山したと伝えられている。中でも有名なのは、陶淵明、李白、白居易、蘇軾、郭沫若などで、この地に多くの傑作を残している。清末の外国人宣教師達の教会や、蒋介石、毛沢東、周恩来などの有名政治家が居住した別荘も残されている。

西暦381年の東晋の時代に、慧遠法師が廬山に入山し、江州刺史の援助の下に、北側の山麓に東林寺を建てた。いわゆる廬山の念仏結社のはじまりで、中国浄土教史の開幕といえる事柄である。

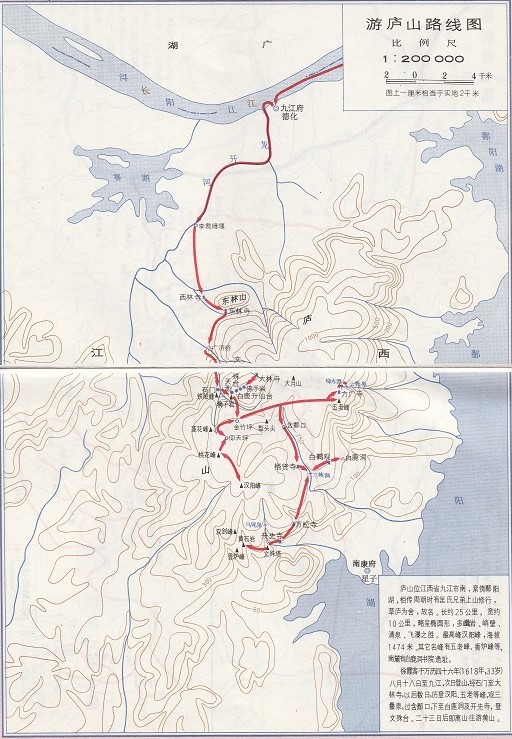

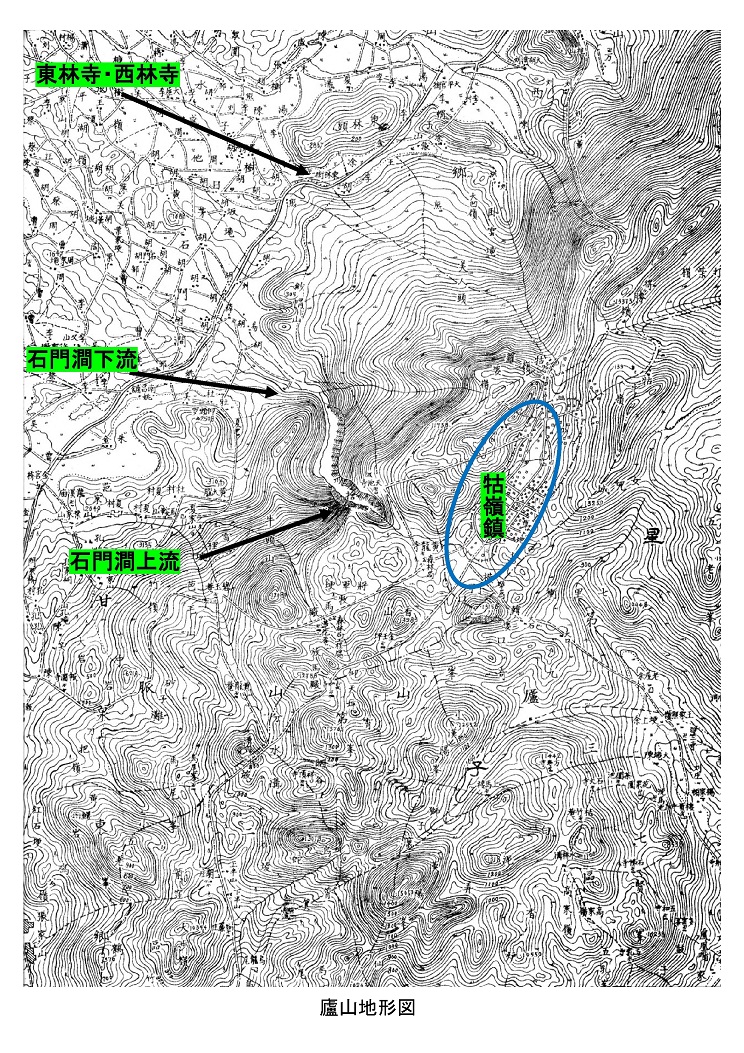

今回の訪問は、慧遠や徐霞客が通った、山頂から山麓に至る「石門澗」沿いのルートを実体験することを第一の目的とした。

古来、長江沿岸の九江から南下して東林寺へ到るルートが中心(徐霞客、常盤大定)。現在は、南昌と九江を結んで廬山の西側を通る高速道路ができていることから、西麓の通遠で高速を下り、廬山に上るルートが整備されている。

山麓(東林寺)から山頂に到るルートとしては、かつては渓流に沿った険しい山道が何本かあったらしい。現在は、西よりの石門澗沿いのもののみが生きており(歩道は整備されている)、他は湮滅している。車で上る道は、通遠から東へ上るものが主流だが、そのまま山頂を突き抜けて、東北部へ下りるルートもある。これは毛沢東が自分のために整備させた道であるという。

*北の九江から下り、東林寺を経て、石門澗沿いに山頂へ。

成田→(航空機)→上海浦東空港→(専用車)→上海虹橋空港→(航空機)→江西省南昌

南昌→(専用車)→東林寺

・東林寺大雄宝殿。背後は東林山という低山。山頂に塔が立つ。

・東林寺は廬山の西北の平野の中に立ち、山中寺院ではない。

・周囲は、穏やかな田園風景。牛の背後は東林山の塔。

・東林寺に隣接する西林寺。尼寺である。

・大雄宝殿の背後の塔は、東林寺のそれに比べて優美な姿。

・寺院の南側を流れる虎渓。その昔、廬山に隠棲して虎渓より出ないと誓っていた慧遠のもとに、陶淵明と道士の陸修静が訪れてきた。「道」について語り合い、すっかり意気投合した三人は、帰途いつのまにか虎渓を渡ってしまっており、気づいたところで大笑いをしたという。いわゆる「虎渓三笑」の故事で、画題によく取り上げられる。しかし、実際の虎渓は廬山と東林寺の間を流れており、東林寺から九江へ帰るときに渡ることはない。

●移動

東林寺→(専用車)→廬山山頂

・山の西から上る道で山頂へ。

コ(牛古)嶺鎭、如琴湖、錦綉谷、石門澗下り

・白居易の草堂。復元。「遺愛寺鐘欹枕聴、香爐峯雪撥簾看」の詩「香爐峰下、新卜山居、草堂初成、偶題東壁」の「重題」の舞台。

・山頂の台地の如琴湖。近代になって作られた人工湖。

・錦綉谷。崖の縁の一本道を進む。谷の向こう側の岩肌が見える。錦綉とは、錦と縫い取りのある絹で、美しい着物。宋代の地理書「輿地紀勝」は「奇花異草、紅紫匝地、如被錦綉」と記す。

・断崖絶壁にへばりつくような桟道を行く。

・谷の出口にある仙人洞。崩落により形成されたドーム。ドームを覆う岩は仏手岩と命名。

・いよいよ石門澗を下る。

・途中には幾筋もの滝が見られる。

・下っても下ってもまだ先がある。ひたすら下る。

・下ること約二時間。ようやく麓へたどり着く。振り返って見上げると、山頂が遙か彼方。

・麓の休憩施設。名前の「龍泉精舎」は、かつて慧遠がここに営んでいた施設に基づく。

廬山山頂散策、東へ抜ける道を通って、ハ(番邑)陽湖東岸の石鐘

・朝、湖を見渡せる絶景ポイント、含ハ(番邑)口を訪ねたが、霧のため何も見えず。

・山頂の住戸群。

・別荘。標高1000メートルを超える廬山山頂は、夏でも清涼で、近代以降、避暑地として栄えた。

、

・郭沫若の別荘跡。郭沫若は学者ながら共産党政権で重職を担った。共産党の中枢たちは、夏とても暑い北京を避け、全員が廬山に避暑をしたため、夏期は廬山が政治の場と化した。1959年、大躍進政策の失敗から追い詰められた毛沢東が、反撃を行い、彭徳懐らを失脚させた「廬山会議」が有名。

・ハ(番邑)陽湖東岸の石鐘山。湖水の水が長江へ注ぐあたりに位置する。

・交通の要衝にあたり、軍事的にも重要な場所。明朝創建時や、太平天国の乱に関わる旧跡がある。

・ハ(番邑)陽湖に架かる鉄橋。

九江→(専用車)→南昌→(航空機)→上海

上海→(航空機)→成田

*「廬山初訪」は、拙稿「中国の山岳と宗教見聞記(その1)~天台山・廬山~」「埼玉大学国語教育論叢」第11号(2008)に報告したものをもとにしている。

【最終更新 2025/2/7】

(終わり)